디지털 한국미술사 체험

|

<한시간에 배우는 한국미술 1만년>展

|

○ 전시 의의

|

21세기는 흔히 문화의 시대라 일컬으며 문화가 세계를 이끌어 나갈 것이라고도 합니다. 다양한 분야의 문화예술 중 한 분야인 미술이 언제 어디서 시작되어 어떤 단계를 거쳐 오늘에 이르렀을까요?

이 전시회는 이에 대한 궁금증을 풀어주고 또 일상에서 마주치는 생활 속의 미술을 애정 어린 눈으로 이해하며, 삶의 여유와 풍요로움을 스스로 만들어 갈 수 있는 교양으로서의 미술에 대한 지식과 안목을 넓힐 수 있는 기회를 제공하고자 기획되었습니다.

<한시간에 배우는 한국미술 1만년>展은 그동안 단편적으로 보고 경험했던, 한국 미술사에서 중요한 작품들을 원작에 근접하도록 디지털 기술로 재현하였습니다. 전시작품들과 함께 요점이 잘 정리된 설명과 해설을 들으며 한 시간 만에 충분한 교양미술을 경험하게 될 것입니다.

|

○ 전시 개요

|

한국미술은 우리의 미술역사임에도 불구하고, 서양미술사같이 일목요연하게 이해하기가 어렵다. 서양과 같이 시대구분이 명확하지 못하고 시대를 대표하는 미술양식도 다양하지 못하기 때문이다. 하나의 미술 양식이 탄생하는 데에는 단순히 미술가의 조형이념이나 천재적 솜씨로써 가능한 일이 아니다. 하나의 미술양식은 그 시대의 시대정신과 경제구조 등 복합적인 요인에 의해 결정이 되는 것이 보통이다. 그 중에서도 가장 중요한 것이 그 시대의 시대정신이다. 특히 작가가 자기의 조형세계를 펼치기 위해 그림을 그린 것이 아니라 지배층의 요구에 부응하기 위해 그림을 그렸던 과거에는 더욱이 그러했다.

<한시간에 배우는 한국미술 1만년>展은 소중한 우리의 미술문화에 관심이 있는 청소년과 일반인들이 쉽고 빠르게 한국미술사를 이해하고, 크게 읽을 수 있는 "눈"을 길러주는 것을 목표로 만들어진 전시회이다.

이 땅에서 만들어지고 축적되어 오늘에 이른 한국미술사는 우리의 귀중한 문화유산이다. 이 전시회가 각 시대의 미술의 특징과 시대정신을 알고 한국미술의 역사적인 흐름을 이해하는데 기여할 수 있기를 바란다.

|

고려미술

|

| 불화(佛畵) - 영원한 부귀영화를

|

|

불상과 함께 고려 미술문화의 대표적인 예술은 불화였다. 불화예술이 화려하게 꽃피울 수 있게 후원했던 세력은 귀족이었다. 건국 초기 개혁 지향적이었던 고려는 사회가 보수화되면서 혁신적인 선종의 사상을 멀리하고 귀족적이고 보수적 성향이 강한 교종(敎宗)을 다시 편애하였고 교종을 바탕으로 정교한 불교예술을 화려하게 꽃피우게 되었다.

|

고려 미술

|

| 청자(靑磁)- 귀족문화

|

|

청자는 원래 신라 말 선종의 도입과 밀접한 관련이 있었다. 참선을 중시하는 선종의 승려들은 맑은 정신으로 참선을 하기 위해 차를 즐겨 마셨는데, 차 그릇으로 사용되었던 것이 청자였다. 10세기 후반부터는 고려에서 직접 제작되기 시작한 청자는 12세기에 이르러 상감(象嵌)기법과 자유로운 구상, 그리고 비취색(翡翠色)이라는 고려의 독특한 색채로 그 절정에 이르게 된다.

|

고려 미술

|

| 화원과 사대부 - 소유와 실용을 위한 미술

|

고려 후기의 회화는 화원 출신의 화가만이 아니라 국왕과 사대부(士大夫), 그리고 승려 등 그림의 제작 주체가 매우 광범위하였다. 그림의 수준은 높았고 다양한 그림이 발달하였다.

사회가 전문화되면서 기록의 필요성이 증대하여 도화원(圖畵院)이 설치되었고 직업작가들이 등장하였다. 한편 유교문화의 수용을 통한 사대부 문화의 확대는 고려시대 회화를 발전시키는 데 커다란 기여를 하게 된다. 사대부는 시서(詩書)와 함께 그림을 수양의 덕목으로 여겨 고려시대의 회화는 비약적인 발전을 해나갔다.

|

조선 전기 미술

|

| 사실주의(寫實主義)와 문인화(文人畵)

|

조선 초기의 미술은 사변적(思辨的)인 측면보다는 실제를 중시하는 유교정신에 입각하여 현실을 중시하였고, 이기(理氣)의 합일(合一), 즉 관념세계와 물질세계가 결합된 사실주의 화풍이 성립되었다.

조선 초기의 화원들은 북종화풍의 원파(元派)와 절파(浙派) 등의 중국의 회화기법을 수용하여 주변세계를 그렸다. 한편 사대부화가들은 형태의 내면에 자리잡은 정신(魂)을 표현하는 문인화를 그렸다. 문인화에서는 붓보다는 마음이 우선해야 한다는 의재선필(意在先筆)의 동양화의 원리가 중요시되었다.

|

조선 중기 미술

|

| 다양한 소재, 다양한 그림

|

조선 중기의 미술은 산수화와 문인화에 한정된 것이 아니었다. 새로운 세계를 열었던 진취적 정신은 영모화(翎毛畵), 화조화(花鳥畵) 등의 그림에도 확대. 적용되어 다양한 미술을 낳았다.

사물의 외형(外形)을 정확히 그려야만 하는 도화서의 화원들은 우선 사물을 정확히 관찰하여야만 한다. 이를 위해 화공은 비례, 크기, 형태와 형태의 관계 등을 오랜 시간을 두고 지켜보아야만 한다. 사대부 작가들에게 정교한 그림을 위한 형태 따로, 색채 따로 칠하는 북화의 양식은 적합하지가 않았다. 남종화는 사의를 존종하는 사대부화가들에 의해 적극적으로 수용되며 퍼져나갔다. 남종화는 조선 후기 진경산수의 토대가 되었고 조선의 미술을 정신적으로 성숙시키는데 커다란 기여를 하였다.

|

조선 후기 미술

|

| 진경산수(眞景山水)

|

17세기 명나라가 멸망하고 난후 싹트게 된 소중화 사상과 함께 농업 생산력의 증대로 인한 부의 축적은 유한계급을 탄생시켰고 금강산 여행 등 여가를 즐길 수 있는 여건을 제공하여 진경산수 등 새로운 문화를 탄생시키는 계기가 되었다.

진경산수의 근본정신은 사실주의이다. 조선 후기 화가들은 경제적 여유를 바탕으로 전국의 명승지를 직접 돌아다니며 우리 문화, 우리 자연에 대한 자부심을 느꼈고, 한국의 자연이 화본에서만 보던 중국의 자연과는 다르다는 것을 체험했다.

|

조선 후기 미술

|

| 풍속화(風俗畵) - 서민이 주인공인 그림

|

|

18세기 풍속화 대두의 원동력은 자기 문화에 대한 자부심과 애정이었다. 의식의 성장에 따른 자신감과 농업생산력의 증대에 따른 생활의 여유는 자신들의 삶을 새롭게 바라보는 계기가 되었다. 산수화나 문인화가 귀족 취향의 문화였다면 풍속화는 서민 취향의 그림이었다. 18세기 민중은 이전의 민중과는 달랐다. 자신의 능력에 따라 부를 축적할 수도 있고, 경제력에 의해 신분이 뒤바뀔 수도 있었다. 중요한 것은 신분이 아니라 경제력이었다.

|

조선 후기 미술

|

| 신문인화(新文人畵)와 신조형(新造形) 양식

|

|

조선 후기 청나라의 진보된 문화와 청나라를 통해 전래된 서양의 문화는 조선에도 영향을 미쳤다. 청나라를 통해 유입된 지동설(地動說)과 수학, 물리, 원근법, 지도, 천주교 등의 전래는 조선사회에 커다란 충격을 주었다. 미술 역시 예외가 아니었다. 원근법과 색채명암법으로 그려진 정교한 서양화는 조선의 미술계에 커다란 시각적, 정신적인 충격을 주었다. 19세기 중엽 조선의 화가들은 형상을 입체적으로 표현하려는 등 서양미술의 영향을 받고 있었다.

|

근대 미술

|

| 전통의 단절과 서양미술의 유입

|

|

19세기 후반 근대화에 실패한 조선의 국운은 급속히 쇠퇴한다. 1910년 한일합방으로 조선이라는 구시대는 완전히 몰락한다. 일본으로부터 일본화 된 서양의 신문화가 물밀 듯이 밀려왔다. 한국의 근대미술은 일본 유학생들에 의해 열리게 되는데, 그들이 배운 근대미술이란 서양으로부터 직접 유입된 서양미술이 아니라 일본을 거쳐 일본화 된 근대미술이었으며, 근대미술의 선구자들은 일본유학을 통해 일본에 소개된 서양미술을 배웠는데, 일본식으로 토착화된 인상파 및 20세기 초에 시작된 야수파, 표현주의, 초현실주의 같은 화풍이었다.

|

|

작가 미상, 수월관음도, 1323년, 비단에 채색

|

|

작가 미상, 청자참외모양 병, 높이 22.7Cm, 12세기

|

|

작가 미상, 안향 초상, 37*29Cm, 1318년, 비단에 채색

유래가 확실한 고려의 초상화로서 익재 이제현의 초상화와 더불어 쌍벽을 이루어 고려시대 초상화 화풍을 알 수 있는 회화사 연구에 중요한 작품이다.

|

|

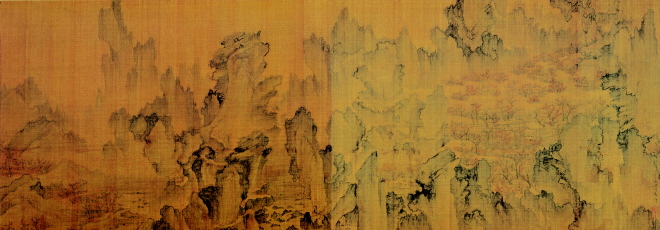

안 견, 몽유도원도, 38.7*106.5Cm, 1447년, 비단에 수묵담채

안평대군이 안견에게 꿈에서 본 광경을 말하여 그리게 한 작품으로 꿈 속에서 여행한 여행한 복사꽃 마을을 묘사하였다. 왼편의 현실세계와 오른편의 도원의 세계가 조화를 이루고 있다.

|

|

신사임당, 수박과 들쥐, 34*28.5Cm, 16세기 중엽, 종이에 담채

|

|

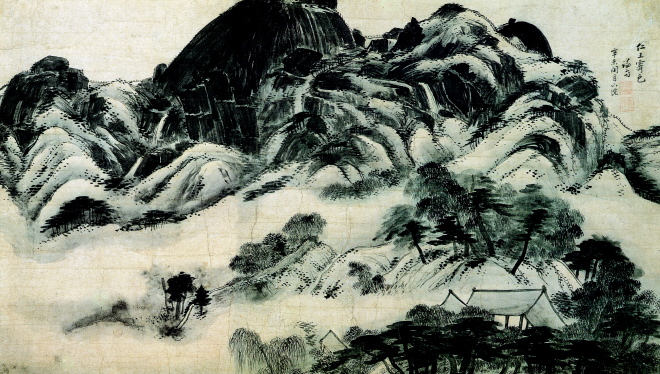

정 선, 인왕제색도, 138.2*79.2Cm,1751년, 종이에 수묵

가장 한국적인 그림인 진경산수화의 걸작으로 비온 뒤 안개가 피어오르는 인상적 순간을 포착하여 그 느낌을 잘 표현하였다. 나무와 숲, 그리고 자욱한 안개와 바위를 가득 배치하고 있으며, 산 아래는 위에서 내려다보는 시선으로 그리고, 산 위쪽은 멀리서 위로 쳐다보는 시선으로 그려 바로 앞에서 바라보는 듯한 생생한 현장감을 주고 있다.

|

|

김홍도, 씨름, 27*22.7Cm, 1751년, 종이에 수묵담채

서민들의 삶을 즐겨 다루었던 풍속화로서 옛 풍경을 잔잔하게 찍어놓은 사진을 보듯 생생함이 돋보이는 작품이다. 주인공인 씨름꾼들을 둘러선 구경꾼들이 올려다 본 각도에서 박진감 넘치게 묘사하고 있다.

|

|

김득신, 파적도, 22.5*27.2Cm, 19세기 초, 종이에 수묵담채

|

|

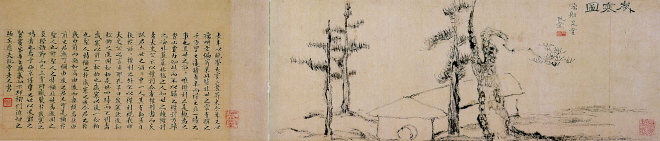

김정희, 세한도, 23*69.2Cm, 19세기 중엽, 종이에 수묵

|

|

김관호, 해질녘, 127.5*127.5Cm, 1916년, 캔버스에 유채

|

|